Förderantrag schreiben: Ein Förderantrag entscheidet oft über den Erfolg oder das Scheitern eines Projekts. Egal ob Verein, Forschungsvorhaben, Kulturinitiative oder Unternehmen – ohne überzeugenden Antrag bleibt die beste Idee in der Schublade. Doch viele Antragsteller:innen scheitern an denselben Hürden: unklare Projektziele, fehlende Struktur, ein unübersichtlicher Budgetplan oder schlicht die falsche Sprache. Das Ergebnis: Ablehnungen, Frust und verlorene Zeit.

Die gute Nachricht: Einen erfolgreichen Förderantrag zu schreiben ist kein Hexenwerk. Wer die Grundprinzipien kennt, kann seine Chancen auf eine Zusage deutlich erhöhen – mit klarer Argumentation, verständlicher Sprache und einem stimmigen Konzept. In diesem Leitfaden zeigen wir dir Schritt für Schritt, worauf es beim Antrag ankommt, welche Fehler du vermeiden solltest und wie moderne Hilfsmittel den Prozess erheblich vereinfachen.

Besonders spannend: Mit KI-gestützten Tools wie GrantPerfect lässt sich heute in kürzester Zeit ein professioneller Antrag erstellen – individuell zugeschnitten, strukturiert und förderfähig. So bleibt mehr Energie für das Wesentliche: dein Projekt.

1. Was ist ein Förderantrag – und warum ist er so wichtig?

Ein Förderantrag ist weit mehr als ein Formular oder eine Sammlung von Zahlen. Er ist das zentrale Dokument, mit dem du Fördermittelgeber davon überzeugst, dass dein Projekt förderwürdig ist. Ein guter Antrag ist präzise, nachvollziehbar und strukturiert – er vermittelt auf wenigen Seiten, warum deine Idee wichtig ist, welchen Nutzen sie bringt und warum genau du oder deine Organisation sie umsetzen sollten.

Während ein Projektkonzept oft noch grob umrissen ist, muss der Förderantrag die gesamte Planung konkret und prüfbar darstellen: Ziele, Maßnahmen, Zeitplan, Budget und erwartete Wirkung. Genau deshalb gilt er als Visitenkarte deines Projekts.

Verschiedene Arten von Förderanträgen

- Öffentliche Förderprogramme (z. B. EU, Bund, Länder) – hier sind die Anforderungen besonders formalisiert.

- Stiftungen & private Förderer – oft stärker thematisch fokussiert, teilweise flexibler in der Sprache.

- Branchenspezifische Programme (z. B. Kultur, Forschung, Start-ups) – benötigen besondere Nachweise oder Schwerpunkte.

Unabhängig vom Programm gilt: Ein klarer Aufbau entscheidet über die Erfolgschancen. Wer sich im Vorfeld nicht intensiv mit den Anforderungen auseinandersetzt, läuft Gefahr, trotz guter Idee abgelehnt zu werden.

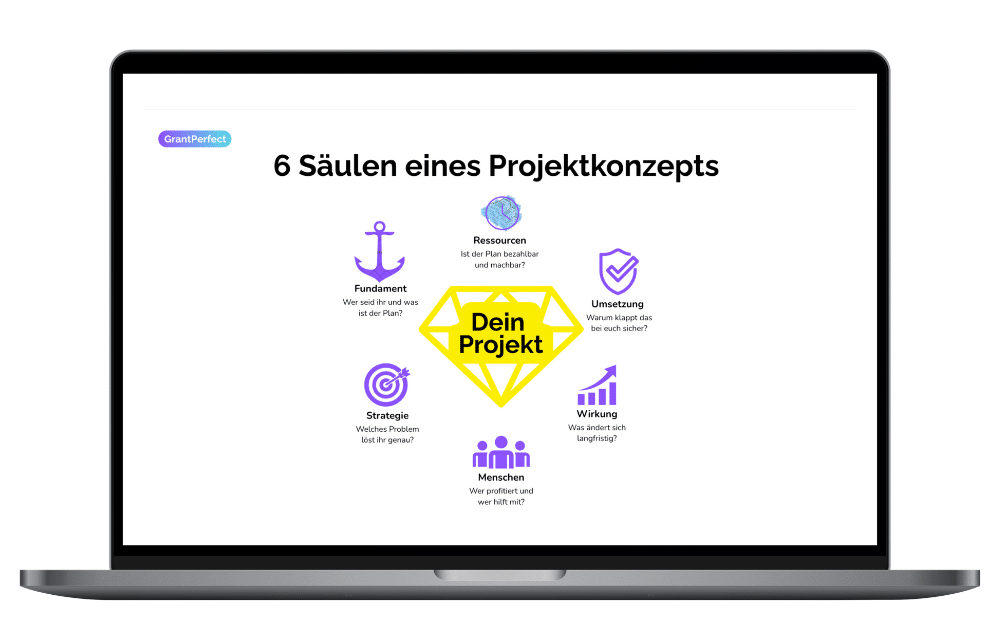

📌 Wenn es um den genauen Aufbau geht, lohnt ein Blick in den Abschnitt Konzept für Förderantrag schreiben. Dort zeigen wir dir, wie du deine Projektidee systematisch in eine überzeugende Struktur überführst.

2. Grundprinzipien eines erfolgreichen Förderantrags

Ein erfolgreicher Förderantrag folgt keinem Zufall, sondern einigen klaren Grundprinzipien. Fördermittelgeber erwarten Dokumente, die verständlich, nachvollziehbar und überzeugend sind. Wer diese Prinzipien beachtet, hebt sich sofort von der Masse ab:

1. Klarheit

- Ein Antrag muss eindeutig zeigen: Was ist das Ziel? Wer profitiert? Warum ist das Projekt relevant?

- Klare Formulierungen statt verschachtelter Sätze.

- Fachbegriffe nur, wenn notwendig – und dann erklärt.

📌 Konkrete Tipps für den Sprachstil findest du im Artikel Förderantrag schreiben Muster.

2. Logik & Struktur

- Ein guter Antrag folgt einem roten Faden: Problem → Lösung → Wirkung → Umsetzung.

- Ziele und Maßnahmen müssen direkt zusammenhängen.

- Zeitplan und Budget müssen die geplanten Aktivitäten stützen.

📌 Wie du dein Konzept logisch aufbaust, erfährst du im Beitrag Konzept für Förderantrag schreiben.

3. Präzision

Fördermittelgeber lesen oft Hunderte von Anträgen. Deshalb gilt: auf den Punkt kommen.

- Möglichst kurze Absätze, aktive Verben, klare Aussagen.

- Grafiken, Tabellen und Aufzählungen helfen, Informationen schnell zu erfassen.

4. Realismus

Ein realistisches Budget ist entscheidend: zu niedrig kalkuliert = unglaubwürdig, zu hoch = nicht förderfähig.

- Ein machbarer Zeitplan zeigt, dass das Projekt durchdacht ist.

📌 Beispiele für realistische Budget- und Zeitpläne findest du im Beitrag Schreiben Förderantrag Beispiel

5. Individualität

Viele greifen auf Vorlagen zurück – das ist nützlich, aber gefährlich: Standardformulierungen wirken austauschbar.

- Fördermittelgeber merken sofort, ob ein Antrag authentisch ist.

- Muster können helfen, aber sie müssen immer angepasst werden.

📌 Interner Verweis: Mehr dazu liest du im Artikel Förderantrag schreiben lassen, wo wir die Vor- und Nachteile von Standardtexten und externer Hilfe vergleichen.

3. Aufbau & Inhalte eines Förderantrags (Schritt-für-Schritt)

Ein Förderantrag folgt einer klaren Struktur. Wer die Bausteine kennt und gezielt ausfüllt, erhöht die Chancen auf eine Zusage erheblich. Im Folgenden zeigen wir die wichtigsten Bestandteile eines Antrags – Schritt für Schritt:

1. Deckblatt & Eckdaten

- Projektname, Antragsteller, Ansprechpartner

- Förderprogramm und Förderhöhe

- Kurze Zusammenfassung des Projekts

📌 Wer ein Muster sucht, findet hilfreiche Vorlagen im Beitrag Förderantrag schreiben Muster.

2. Projektbeschreibung

- Ausgangslage / Problem: Worum geht es, warum ist es relevant?

- Ziele: Was soll erreicht werden? (klar, messbar, realistisch)

- Zielgruppen: Wer profitiert direkt oder indirekt?

- Maßnahmen / Aktivitäten: Konkrete Schritte, um die Ziele zu erreichen

📌Für ein konkretes Beispiel zur Umsetzung siehe Schreiben Förderantrag Beispiel.

3. Zeitplan

- Gliederung in Phasen oder Arbeitspakete

- Dauer der einzelnen Aktivitäten

- Meilensteine für die Evaluation

📌 Interner Verweis: Siehe auch den Artikel „Konzept für Förderantrag schreiben“ für Tipps zur logischen Projektstruktur.

4. Budget & Finanzierung

- Detaillierte Kostenaufstellung (Personalkosten, Material, externe Leistungen)

- Finanzierungsplan: Eigenmittel, Drittmittel, Förderanteil

- Begründung jeder Position für Transparenz und Nachvollziehbarkeit

📌 Interner Verweis: Praktische Hinweise dazu findest du im Beitrag Schreiben Förderantrag Beispiel.

5. Wirkung & Nutzen

- Kurzfristige und langfristige Ergebnisse

- Nachhaltigkeit des Projekts

- Messbare Indikatoren, falls möglich

6. Evaluation & Monitoring

- Wie wird der Erfolg überprüft?

- Wer ist verantwortlich für die Kontrolle?

- Welche Kennzahlen oder Methoden werden eingesetzt?

7. Anhänge & Referenzen

- Lebensläufe der Projektbeteiligten

- Partnerschaften oder Kooperationsvereinbarungen

- Unterstützende Dokumente (z. B. Karten, Skizzen, Fotos)

📌 Tipp: Viele Antragsteller:innen unterschätzen die Bedeutung einer klaren Gliederung. Ein Tool wie GrantPerfect kann hier helfen, die einzelnen Bausteine automatisch zu strukturieren, Textbausteine vorzuschlagen und das Layout direkt prüffähig zu machen. So sparst du Zeit und stellst sicher, dass kein wichtiges Element fehlt.

4. Häufige Fehler – und wie man sie vermeidet

Selbst die besten Ideen können durch einfache Fehler im Förderantrag scheitern. Wer diese Stolperfallen kennt, kann sie gezielt umgehen:

1. Unklare Projektziele

- Problem: Ziele sind vage oder nicht messbar.

- Lösung: Konkrete, messbare Ziele formulieren und den Nutzen klar darstellen.

📌 Interner Verweis: Tipps zur Zieldefinition findest du im Beitrag „Konzept für Förderantrag schreiben“ .

2. Fehlende Struktur

- Problem: Antrag wirkt unübersichtlich, Textabschnitte springen.

- Lösung: Ein klarer Aufbau (siehe Sektion 4) mit logischem roten Faden.

📌 Siehe auch Förderantrag schreiben Muster für Orientierung an geprüften Vorlagen.

3. Unvollständige Unterlagen

- Problem: Fehlende Anhänge, unklare Budgetaufstellung oder fehlende Nachweise.

- Lösung: Checkliste erstellen, alle Unterlagen prüfen, Budget detailliert aufschlüsseln.

📌 Interner Verweis: Praktische Beispiele findest du im Beitrag „Schreiben Förderantrag Beispiel„.

4. Unrealistisches Budget oder Zeitplan

- Problem: Kosten oder Zeitrahmen sind entweder zu niedrig oder zu hoch angesetzt.

- Lösung: Reale Einschätzungen, Vergleichswerte nutzen, Zeitplan in Phasen aufteilen.

5. Copy-Paste-Muster ohne Anpassung

- Problem: Standardtexte wirken unpersönlich und unpassend für das eigene Projekt.

- Lösung: Vorlagen nur als Inspiration nutzen und individuell anpassen.

📌 Interner Verweis: Mehr dazu im Artikel Förderantrag schreiben lassen, wo die Vor- und Nachteile von externen Vorlagen oder Unterstützung erläutert werden.

📌 Praxis-Tipp: Viele dieser Fehler lassen sich vermeiden, wenn der Antrag strukturierter und effizienter vorbereitet wird. Tools wie GrantPerfect helfen dabei, die einzelnen Bausteine logisch anzuordnen, Formulierungen zu optimieren und den Antrag prüffähig zu machen – ohne dass du die Inhalte aus der Hand geben musst.

5. Sprache, Stil & Form

Die Art, wie ein Förderantrag geschrieben ist, entscheidet oft über die Wahrnehmung durch die Fördermittelgeber. Ein klarer, präziser und gut strukturierter Stil erhöht die Chancen auf Erfolg erheblich.

1. Aktiv statt Passiv

Verwende aktive Formulierungen: „Wir entwickeln ein Workshop-Konzept“ statt „Ein Workshop-Konzept wird entwickelt“. Aktiv wirkt dynamisch und zeigt Verantwortung.

2. Präzise & verständlich

- Vermeide lange, verschachtelte Sätze. Fachbegriffe nur, wenn notwendig, und kurz erläutern.

- Kurze Absätze erleichtern die Lesbarkeit.

📌 Muster und Formulierungsbeispiele findest du im Beitrag Förderantrag schreiben Muster.

3. Struktur sichtbar machen

- Überschriften, Unterpunkte, Tabellen und Bulletpoints helfen, Inhalte schnell zu erfassen.

- Wichtige Informationen sofort erkennbar platzieren (z. B. Ziele, Maßnahmen, Budget).

📌 Interner Verweis: Wie du die Gliederung systematisch erstellst, zeigt der Beitrag „Konzept für Förderantrag schreiben„

4. Kürze & Prägnanz

- Fördermittelgeber müssen oft viele Anträge lesen. Formuliere auf den Punkt, ohne überflüssige Details.

- Jede Information sollte einen Mehrwert liefern.

5. Visuelle Unterstützung

- Tabellen, Diagramme oder Infoboxen erleichtern das Verständnis komplexer Informationen.

- Budget- und Zeitplan-Tabellen erhöhen die Prüfbarkeit.

📌 Interner Verweis: Beispiele für praxisnahe Umsetzung findest du im Beitrag „Schreiben Förderantrag Beispiel“.

📌 Praxis-Tipp: Wer unsicher ist, wie er seine Texte stilistisch optimiert, kann Tools wie GrantPerfect nutzen. Die KI schlägt Formulierungen vor, passt die Sprache an den Förderkontext an und sorgt dafür, dass der Antrag klar, prägnant und professionell wirkt – ohne dass du deine Inhalte abgeben musst.

6. Praxis: Beispielstruktur eines Projektantrags

Um die Theorie greifbar zu machen, hilft ein konkretes Beispiel, wie ein Förderantrag aufgebaut sein kann. Wir zeigen hier eine strukturierte Vorlage, die sich auf typische Projektbausteine stützt.

Beispielprojekt: Kulturworkshop für Jugendliche

1. Deckblatt

- Inhalt: Projektname, Träger/Organisation, Ansprechpartner, Förderprogramm, geplante Förderhöhe.

- Ziel: Das Deckblatt liefert sofort alle relevanten Eckdaten und macht den Antrag übersichtlich.

2. Projektbeschreibung

- Ausgangslage / Problem: Beschreibe die Ausgangssituation. Beispiel: „Viele Jugendliche haben wenig Zugang zu kreativen Angeboten in unserer Stadt.“

- Ziele: Was soll mit dem Projekt erreicht werden? Beispiel: „Teilnehmer*innen sollen kreative Fähigkeiten entwickeln und soziale Kompetenzen stärken.“

- Zielgruppe: Wer profitiert direkt oder indirekt vom Projekt? Beispiel: Jugendliche im Alter von 14–18 Jahren aus sozial benachteiligten Stadtteilen.

- Maßnahmen / Aktivitäten: Konkrete Schritte, um die Ziele zu erreichen. Beispiel: wöchentliche Workshops, Präsentationen der Ergebnisse, Exkursionen zu kulturellen Einrichtungen.

3. Zeitplan

- Gliederung: Projekt in Phasen aufteilen (Vorbereitung, Durchführung, Abschluss).

- Meilensteine: Kennzeichnen, wann welche Ergebnisse erreicht werden sollen. Beispiel: Workshopkonzept bis Ende Monat 1 fertig, erste Durchführungswoche ab Monat 2, Abschlusspräsentation am Ende von Monat 3.

4. Budget & Finanzierung

- Kostenaufstellung: Personalkosten, Material, Raumkosten, externe Dienstleistungen.

- Finanzierungsplan: Eigenmittel, Förderanteil, ggf. Drittmittel.

- Begründung: Warum sind die Kosten notwendig und angemessen?

5. Wirkung & Nutzen

- Kurzfristige Effekte: Was geschieht direkt während des Projekts? Beispiel: Jugendliche nehmen aktiv an Workshops teil.

- Langfristige Effekte: Nachhaltige Wirkung, z. B. gesteigerte Kreativität, Selbstvertrauen, neue Netzwerke.

- Messbare Indikatoren: Anzahl Teilnehmer*innen, Teilnehmerfeedback, dokumentierte Ergebnisse.

6. Evaluation & Monitoring

- Kontrolle des Projekterfolgs: Wer überwacht die Umsetzung? Welche Methoden werden eingesetzt (Umfragen, Feedback, Auswertung der Workshop-Ergebnisse)?

- Ziel: Sicherstellen, dass die Projektziele erreicht werden und Ergebnisse transparent dokumentiert sind.

7. Anhänge & Referenzen

- Lebensläufe der Projektbeteiligten

- Kooperationen oder Partnerschaften

- Unterstützende Dokumente wie Skizzen, Fotos oder Pläne

📌 Wer sich ein fertiges Muster anschauen möchte, kann im Artikel Förderantrag schreiben Muster sehen, wie man eine ähnliche Struktur als Vorlage umsetzt.

📌 Praktische Hinweise zur Budgetierung und Zeitplanung gibt es im Beitrag Schreiben Förderantrag Beispiel.

7. Tools & Unterstützung beim Förderantrag

Förderanträge zu schreiben kann zeitaufwendig und komplex sein. Neben klassischen Hilfsmitteln wie Mustern oder Fortbildungen gibt es inzwischen moderne digitale Lösungen, die den Prozess deutlich effizienter gestalten.

Klassische Wege

- Vorlagen & Muster: Helfen bei der Orientierung, müssen aber individuell angepasst werden.

- Beratung & Fortbildungen: Bieten fachliche Expertise, sind jedoch oft zeit- und kostenintensiv.

🔗 Lies auch: Förderantrag schreiben Fortbildung – Lohnt es sich wirklich?

Digitale Tools & KI-Unterstützung

Hier kommen SaaS-Lösungen wie GrantPerfect ins Spiel:

- Strukturierte Antragserstellung: Das Tool führt Schritt für Schritt durch alle Antragsbausteine (Deckblatt, Projektbeschreibung, Budget, Zeitplan, Wirkung, Evaluation).

- Automatische Textbausteine: Auf Basis der Eingaben werden Formulierungen generiert, die direkt prüffähig sind.

- Individuelle Anpassung: Jeder Antrag bleibt einzigartig, die Inhalte werden automatisch auf das jeweilige Förderprogramm zugeschnitten.

- Zeitersparnis: Ein vollständiger, gut strukturierter Antrag kann in wenigen Stunden erstellt werden.

- Prüffähigkeit & Konsistenz: Alle relevanten Elemente werden abgedeckt, Fehler reduziert.

Vorteile für Antragsteller:innen

- Effizienz: Weniger Aufwand, schneller zum fertigen Antrag.

- Qualität: Klar strukturierte Anträge, präzise Formulierungen, bessere Chancen auf Zusage.

- Skalierbarkeit: Ideal für Organisationen, die mehrere Anträge gleichzeitig bearbeiten.

📌 Siehe Praxis: Beispielstruktur eines Projektantrags für die konkrete Struktur eines Antrags.

📌 Weitere Tipps zum korrekten Aufbau & Formulieren gibt es im Artikel Förderantrag schreiben Muster.

Fazit: Tools wie GrantPerfect machen den Antragsschreibprozess überschaubar, schnell und professionell, ohne dass die Kontrolle oder Individualität verloren geht. Sie verbinden die Vorteile klassischer Methoden mit modernen digitalen Möglichkeiten.

8. Förderanträge der Zukunft – KI im Einsatz

Die Fördermittelwelt verändert sich zunehmend durch den Einsatz moderner Technologien. Künstliche Intelligenz (KI) spielt dabei eine immer größere Rolle und eröffnet neue Möglichkeiten für Antragsteller:innen. Trend: KI-gestützte Antragserstellung

- Automatische Generierung von Textbausteinen, die auf die Förderkriterien zugeschnitten sind.

- Strukturierte Vorschläge für Projektbeschreibung, Budget und Zeitplan.

- Prüfung auf Vollständigkeit und Förderfähigkeit der Inhalte.

Vorteile für Antragsteller:innen

- Effizienz: Anträge schneller erstellen, weniger Zeitaufwand.

- Qualität: Konsistente Formulierungen, logische Struktur, prüffähige Inhalte.

- Individualität: Inhalte bleiben maßgeschneidert, KI unterstützt nur die Formulierung und Struktur.

- Fehlerreduktion: Automatische Checks helfen, häufige Fehler zu vermeiden.

Abgrenzung: Tool vs. menschliche Verantwortung

KI ist ein leistungsstarkes Hilfsmittel, ersetzt jedoch nicht die inhaltliche Verantwortung der Antragsteller:innen. Die Entscheidung über Inhalte, Projektziele und Budget bleibt stets beim Menschen.

📌 Mehr über digitale Tools und GrantPerfect erfährst du in der vorherigen Sektion.

📌 Ein Beispiel für die konkrete Antragstruktur findest du im Abschnitt Praxis: Beispielstruktur eines Projektantrags.

Fazit: KI wird die Fördermittelbranche langfristig effizienter machen und Antragsteller:innen ermöglichen, professionellere Anträge schneller zu erstellen – ohne die individuelle Kontrolle über das Projekt zu verlieren.